Großes Bischofsinterview zur Geschichte und Zukunft des Ruhrbistums

Foto: Nicole Cronauge | Bistum Essen

KNA:Herr Bischof Overbeck, eine große Fete ist zum 60. Geburtstag des Ruhrbistums nicht geplant. Gibt es denn nichts zu feiern?

Overbeck: Große Feiern sind bei einem 50., 75. oder 100. Jahrestag angemessen. So hat die Diözese 2007 ihr 50-jähriges Bestehen groß gefeiert, und ein Jahr später den 1.200. Todestag des heiligen Ludgerus, der die Benediktiner-Abtei in Essen-Werden gegründet hatte und dort bestattet ist.

KNA: Ziel der Bistumsgründung war, die Seelsorge auf die Berg- und Stahlarbeiter auszurichten und die soziale Frage in den Mittelpunkt zu rücken. Ziemlich innovativ, oder?

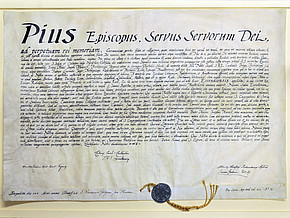

Overbeck: Ja. Dabei war die Idee damals gar nicht neu. Schon in den frühen 1920er Jahren wollte Eugenio Pacelli, der damalige Nuntius in Berlin und spätere Papst Pius XII., eine solche Diözese gründen - viel größer als das heutige Ruhrbistum. Der Nationalsozialismus und der Zweite Weltkrieg machten einen Strich durch die Pläne. Als das Bistum dann 1958 aus der Taufe gehoben wurde, war die Hochphase der Montanindustrie mit Kohle und Stahl schon vorbei. Denn genau in diesem Jahr schlossen schon die ersten kleineren Zechen.

KNA: Inwieweit ist es dem Bistum gelungen, einen besseren Draht zu den Kumpels zu bekommen?

Overbeck: Die Kirche hat deutlich gesehen, dass das Ruhrgebiet eine Welt mit eigener Mentalität ist. Für den Südteil des Bistums Münster, aus dem ich ja stamme, stellte in den 1950er Jahren Bischof Michael Keller fest, dass die Identifikation der Industriearbeiter mit der Kirche immer schwieriger wurde. Deshalb stieß er die Bistumsgründung an. Nach ersten Einschätzungen von Historikern ist es zwar gelungen, damit eine Nähe zu vielen Leuten herzustellen, die mit der Kirche fremdelten. Zugleich ist aber festzustellen, dass sich in den 60 Jahren das gesellschaftliche Leben enorm gewandelt hat. Eine Folge ist, dass die Volkskirchlichkeit geschwunden ist und schwindet. Das gilt nicht nur für das Ruhrbistum, sondern für jede deutsche Diözese. Das ist die Realität.

KNA: Mehrere Ruhrgebietsstädte wie Dortmund oder ihre Heimatstadt Marl sind gar nicht Teil des Ruhrbistums. Umgekehrt gehören ganz ländliche Gebiete dazu. Sehen Sie wie der Kirchenhistoriker Franziskus Siepmann darin auch einen Geburtsfehler der Diözese?

Overbeck: Die Bistumsgrenzen sind eine Realität, an der nichts zu verändern ist. Damals fiel es den beteiligten Bistümern schwer, Teile abzugeben. Umgekehrt freue ich mich als Ruhrbischof über die Vielfältigkeit unseres Bistums, zu dem die Menschen in den Ruhrgebietsstädten ebenso gehören wie die Sauerländer.

KNA: Die Diözese Essen befindet sich in einem gravierenden Wandel. Vor zehn Jahren wurden aus 259 Kirchengemeinden 43 neue Großpfarreien. Nun sollen diese einen Schritt weiter gehen und im Schnitt bis 2030 rund die Hälfte einsparen. Welche Gedanken bewegen Sie dabei?

Overbeck: Bei der Bistumsgründung hatten wir rund 1,5 Millionen Mitglieder. Inzwischen ist die Zahl der Katholiken auf knapp 780.000 zusammengeschrumpft. Wir haben also gut die Hälfte verloren. Vor dieser Realität und den damit verbundenen wirtschaftlichen Perspektiven dürfen wir nicht die Augen verschließen. Im Bild gesprochen: Wir bewegen uns in einem viel zu großen Kleid. Deshalb müssen wir uns von einigen Immobilien und leider auch Kirchen trennen, was für viele Leute schmerzlich ist. Zugleich richten wir aber den Blick nach vorne und in die Zukunft.

KNA: Das klingt einleuchtend, aber auch ernüchternd...

Overbeck: Wir wissen heute sehr genau, welche Menschen auf Dauer nicht mehr der Kirche angehören und in welchem Alterssegment sich Mitglieder von der Kirche abwenden und ihre Kinder nicht mehr zur Taufe bringen. Bis 2030 bleiben unsere Einnahmen aus Kirchensteuermitteln nahezu konstant. Aber angesichts von Inflation und Kostensteigerungen schwindet die Kaufkraft. Wir müssen sehen, wie wir unter diesen Bedingungen weiter als Kirche lebendig bleiben. Da kann man Überkommenes nicht einfach konservieren. Es braucht auch neue Ansätze - gerade für die junge Generation. Die Kirche muss viel bunter und kreativer werden, als wir sie heute kennen.

KNA: Einige Pfarreien haben schon Kirchen aufgegeben. Wie ist die Akzeptanz?

Overbeck: Unterschiedlich. Die einen sehen mit wachem Auge, wie sich Kirche und Gesellschaft entwickeln, und tragen die nicht leichten Änderungen mit. Andere reagieren mit Wut. Das gab es aber auch bei meinen beiden Vorgängern. Deshalb haben wir in fünf großen Bistumsforen unseren Weg in die Zukunft beraten. Ich muss aber auch akzeptieren, dass einige Menschen von den Zukunftsplanungen nicht überzeugt sind und sich darüber beklagen.

KNA: Zu den 20 entwickelten Zukunftsprojekten gehört die Segnung von Neugeborenen, die nicht auf ungeteilte Zustimmung stößt. Wie kommt dieses Angebot denn an?

Overbeck: Sehr gut. Darüber bekommen wir Kontakt zu jungen Eltern, die mit der Kirche weniger zu tun haben. Das sollte jenen zu denken geben, die sehr klassisch volkskirchlich katholisch denken und fragen, ob die Segnung dem Sakrament der Taufe schadet. Das Gegenteil ist der Fall. Viele Eltern lassen ihre Kinder nach der Segnung auch taufen.

KNA: Zum Zukunftsweg gehören auch Pop-Kantoren...

Overbeck: Kultur, Musik und Ästhetik unterliegen einem rasanten Wandel. Junge Menschen wiederholen eben nicht immer nur das, was frühere Generationen pflegten. Das gilt auch für die Liturgie. Auch die neue Musikkultur braucht einen Raum in der Kirche. Wir wollen da professionell herangehen, deshalb die Pop-Kantoren. Damit ist aber noch keine Revolution ausgebrochen.

KNA: Nicht nur die Kirche, sondern auch Wirtschaft und Gesellschaft im Ruhrgebiet stehen vor einem großen Wandel. Wo sehen Sie Probleme und wo Aufbrüche?

Overbeck: Ende 2018 ist mit dem Kohlebergbau endgültig Schluss - das ist eine historische Zäsur für das Ruhrgebiet. Hier leben fünf Millionen Menschen und davon 2,7 Millionen auf dem Gebiet unseres Bistums. Mit Blick auf Arbeitsplätze und Infrastruktur steht das Revier vor immensen Herausforderungen. Ich bin froh, dass seitens der Politik Ruhrgebietskonferenzen angedacht sind, an denen wir uns als katholische Kirche beteiligen wollen. Ich bin überzeugt davon, dass diese Region wirtschaftliche Chancen hat. Sie müssen aber auch wahrgenommen werden.

KNA: Die AfD hat bei der Bundestagswahl in einigen Ruhrgebiets-Städten relativ hohe Ergebnisse eingefahren...

Overbeck: Das waren weitestgehend Proteststimmen. Es zeigt sich deutlich, dass sehr viele Bewohner des Ruhrgebiets zu den Verlierern der Gesellschaft gehören - weil sie auf Dauer keine sichere Arbeit finden und in ihrem Alltag finanziell nicht über die Runden kommen. Mancher fühlt sich auch in seinem Umfeld überfordert durch die Menschen aus so vielen Kulturen. Mich macht das alles sehr nachdenklich.